[스타데일리뉴스=박수빈 기자]

시간이 지날수록 화려한 도시보단, 자연을 찾는 사람들이 많아지는 거 같다. 미움과 슬픔같이 인간끼리 만들어낸 감정이 없어서일까. 있는 그대로의 광활한 자연을 보며 내면을 다지는 이들은 멀지 않은 곳에서 어렵지 않게 볼 수 있다.

특히 우리나라에는 산이 많다. 한라산, 설악산 등 이름만 대면 누구나 알 수 있는 산부터 동네 뒷산까지 멀지 않은 곳에서 자연을 만끽할 수 있다. 오늘 소개하고자 하는 도서 ‘히말라야로 통하는 나의 사랑 지리산 가르마’의 김재농 저자도 산은 순수한 자연이 있는 그대로 녹아있기에 산을 찾는다고 전한다. 그 많은 산 중에서도 저자는 지리산을 가장 좋아한다고 한다.

저자는 한라산은 높다 하나 너무 밋밋하여 재미가 없고, 설악산은 수려하나 너무 거칠고 요란하기에 후덕하고 아기자기하기는 지리산이 최고라고 생각한다. 지리산을 얼마나 사랑하는지, 한번 종주도 힘든 곳을 무려 17번이나 올랐다고 한다. 저자가 태어난 곳이 지리산 자락이기 때문일까. 지리산을 가게 된 것은 어쩌면 운명일지도 모른다는 생각이 들기도 한다.

오늘은 김재농 저자가 들려주는 17번의 지리산 종주 중 첫 번째 종주에 대해 들어보고자 한다.

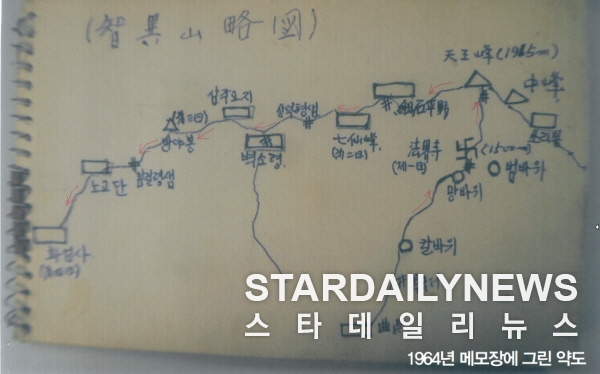

1964년 여름

4·19와 5·16의 격변기를 거치면서 군 생활을 마친 나는 복학생이 되었다. 마침 그해 일본과의 수교회담으로 전국의 학생들이 격렬한 데모를 했다. 급기야 강제 휴교령이 내려졌다. 그 찜통 같은 여름에 결행된 것이 내 인생을 좌우하는 최초의 지리산 종주 산행이었다.

점점 가파른 산길을 헐떡거리며, 최후의 5분을 다시 부르짖으며 늘어지는 어깨를 치켜세운다. 얼마 후 급경사 오르막이 끝나고 풀에 뒤덮인 묏등이 하나 나왔다. 묏등에 드러누우니 구름은 난무하고 어디선가 들려오는 개울물 소리는 그칠 줄 모른다. 아래로는 칼바위와 목욕장이 까마득히 보인다.

법계사(法界寺)는 우리나라에서 제일 높은 곳에 있는 절이라 한다. 젊은 스님과 보살 할멈께 인사하고 하룻밤을 부탁했다. 지리산에도 밤은 왔다. 달빛은 휘영청 심산에 스며든다. 안개의 소용돌이가 세상을 구름 속으로 몰아넣는가 하면 어느덧 둥그스름 보름달이 조용히 심산에 내려앉는다. 짐승 소리 하나 들리지 않는 적막의 밤, 진짜 속세를 떠났다는 생각이 든다.

다음날, 동녘 하늘이 연분홍으로 물든 아름다운 일출을 보고 다시 출발했다. 정상 아래 바위틈에서 흘러나오는 샘물(천왕샘: 덕천강의 시원)을 시원스레 들이키고는 악착같이 올랐다. 1,915m의 정상, 험악하기로 이름난 지리산 천왕봉이다. 피곤하고 목마르고 군화의 고통을 참고 견디어 바야흐로 정복의 순간을 맞은 것이다.

다음 목적지인 세석평전이다. 천왕봉으로부터 12km 정도 되지만 손에 잡힐 듯 가까워 보인다. 그러나 아무리 가도 항상 그만치 있다. 산길 12km를 2시간 30분에 주파해 세석평전에 단도했다. 오늘 밤은 중간에 야영을 해야 하므로 수통에 물을 가득가득 채우고 또 목구멍까지 꾹꾹 눌러 먹고 다시 출발. 거칠면서도 아름다운 칠선봉을 지나서야 겨우 야영할 수 있는 장소를 발견했다. 모닥불을 피웠다. 이 밤도 달은 둥글게 찾아와서 난무하는 구름과 어울린다. 오! 산상의 밤이여! 세상은 고이 잠들었다. 모닥불을 가운데 두고 이야기의 꽃을 피우는 대원들의 얼굴엔 웃음이 살아난다.

바람이 싸늘한 아침, 기진맥진 허둥지둥 뛰고 또 달린다. 벽소령에서 썩은 나무, 죽은 나무를 주워 점심을 지어 먹었다. 그리고 저녁을 미리해서 항고에 넣고 해 닿는 곳까지 가기로 했다. 출발하자마자 또 뛰기 시작한다. 어느덧 저녁노을이 붉게 피어오른다. 워낙 험악한 등산로인지라 텐트 자리도 좋은 곳이 없다. 당황하여 어느 비탈에 여장을 풀었다. 된장국을 끓이고 식은 밥과 같이 먹었지만 물이 부족하여 목마름은 어쩔 수 없다. 하얀 구름 덩어리가 저녁 산책을 하나 보다. 바닷속 잠수함처럼 산마루를 서서히 넘어가는 모습이 참으로 신기하다. 인간의 세계와 동떨어진 깊은 산속의 적막이 묘하게 느껴진다.

다음날, 다시 행로에 올랐다. 아침이슬 때문에 바짓가랑이는 물론 군화 속까지 물이 들어와 도저히 행군할 수가 없다. 개나리꽃 만발한 어느지점에서 옷과 양말을 벗어 짜고 다시 걸었다. 반야봉을 포기하고 우리는 분명치 못한 산길을 의심스러워하며 걸었다. 드디어 임걸령 샘이다. 여기서 처음으로 나무꾼을 만나서 산길 소식을 듣고 아침 겸 점심을 지어 먹었다.

이젠 다 왔다는 안심이 들자 긴장이 풀렸다. 너무나 피곤하고 힘이 없어 이젠 걸음걸이가 휘청거린다. 그야말로 기진맥진이다. 노고단이 가깝다 하나, 가도 가도 또 남았다. 낙오자가 생기면 어떻게 하나. 서로 부추기며 걸었다. 그러나 우리들의 발걸음은 점점 더 무거워져만 갔다. 그러나 노고단은 야생화가 만발한 모습으로 우리를 맞았다. 굽이굽이 밟아온 능선을 뒤돌아보니 눈시울이 뜨거워진다. 그때의 감격은 아직도 생생하다.

우리는 다시 화엄사까지 10여 km를 걸어 내려오느라 기진맥진했다. 그러고서도 화엄사 경내를 구경하고, 통술집에 들러 막걸리로 성공적인 완주를 자축했다. 생사고락을 같이한 우정을 되새기면서 노랫가락으로 흥을 돋우며 구례까지 걸었다. 속세는 깜깜한 밤이었다. 4일간의 지리산 종주 산행은 이렇게 끝을 내렸다.

김재농 저자는 1964년 7월 23~26일, 첫 번째 지리산 종주를 시작으로 80세가 넘은 지금까지 총 17번 지리산을 종주했다. 저자는 책을 통해 지리산에서 느낀 희노애락과 감동, 자연으로부터 배운 깨달음을 고스한리 독자들에게 전한다.

저자의 산에대한 사랑은 여기서 끝이 아니다. 이후 2번의 히말라야 장정을 나선다. 다음번 시리즈에서는 저자가 전하는 히말라야 산행에 대해 들어보도록 하자.